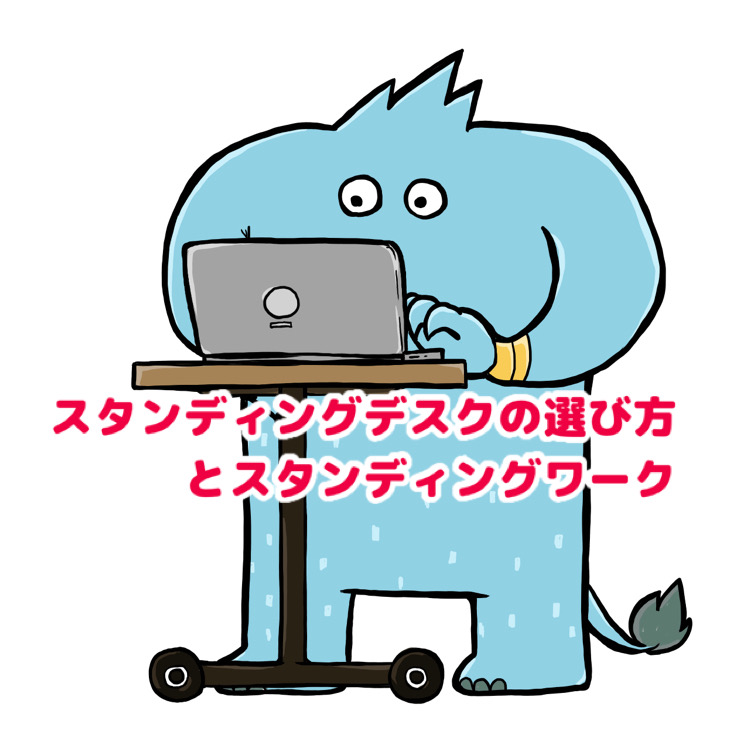

テレワークや自粛の影響も相まり、体力の低下が気になり始めたことを機にスタンディングデスクを購入してみました。

☆この記事では、自宅や室内で立ちながら作業できる『スタンディングデスク』の特徴についてまとめています。

▽この記事で分かること▽

・スタンディングデスクの種類

・固定式と調整式(昇降式)の特徴

・購入前に押さえたい5つのポイント

- 掃除

- 消臭

- 水

- カード

- デバイス

ジャンル別発売日 : 1970年01月01日価格 : ¥1,000新品最安値 :¥1,000

ジャンル別発売日 : 1970年01月01日価格 : ¥1,000新品最安値 :¥1,000 ワイパー・ダスター取替シート発売日 : 1970年01月01日価格 : ¥549 (¥14 / 個)新品最安値 :¥398 (¥10 / 個)

ワイパー・ダスター取替シート発売日 : 1970年01月01日価格 : ¥549 (¥14 / 個)新品最安値 :¥398 (¥10 / 個) Home & kitchen - AmazonGlobal free shipping発売日 : 2022年03月04日価格 : ¥1,436新品最安値 :¥1,436

Home & kitchen - AmazonGlobal free shipping発売日 : 2022年03月04日価格 : ¥1,436新品最安値 :¥1,436 使い捨てクロス発売日 : 2024年01月17日価格 : ¥1,408 (¥22 / 個)新品最安値 :¥1,408 (¥22 / 個)

使い捨てクロス発売日 : 2024年01月17日価格 : ¥1,408 (¥22 / 個)新品最安値 :¥1,408 (¥22 / 個) フロアモップ・フロアワイパー発売日 : 2020年09月05日価格 : ¥1,436新品最安値 :¥1,408

フロアモップ・フロアワイパー発売日 : 2020年09月05日価格 : ¥1,436新品最安値 :¥1,408 Home & kitchen - AmazonGlobal free shipping発売日 : 1970年01月01日価格 : ¥1,180新品最安値 :¥1,180

Home & kitchen - AmazonGlobal free shipping発売日 : 1970年01月01日価格 : ¥1,180新品最安値 :¥1,180 ワイパー・ダスター取替シート発売日 : 2016年09月22日価格 : ¥841 (¥26 / 個)新品最安値 :¥780 (¥24 / 個)

ワイパー・ダスター取替シート発売日 : 2016年09月22日価格 : ¥841 (¥26 / 個)新品最安値 :¥780 (¥24 / 個) ソフランプレミアム消臭_100円OFF| ライオン

ソフランプレミアム消臭_100円OFF| ライオン ホーム・日用品発売日 : 2021年10月18日価格 : ¥1,797 (¥150 / 個)新品最安値 :¥1,797 (¥150 / 個)

ホーム・日用品発売日 : 2021年10月18日価格 : ¥1,797 (¥150 / 個)新品最安値 :¥1,797 (¥150 / 個) 使い捨てクロス発売日 : 2025年09月10日価格 : ¥525 (¥44 / 個)新品最安値 :¥525 (¥44 / 個)

使い捨てクロス発売日 : 2025年09月10日価格 : ¥525 (¥44 / 個)新品最安値 :¥525 (¥44 / 個) ワイパー・ダスター取替シート発売日 : 2019年04月12日価格 : ¥833 (¥35 / 個)新品最安値 :¥810 (¥34 / 個)

ワイパー・ダスター取替シート発売日 : 2019年04月12日価格 : ¥833 (¥35 / 個)新品最安値 :¥810 (¥34 / 個) ソフランプレミアム消臭_100円OFF| ライオン発売日 : 2022年03月25日価格 : ¥717 (¥4 / 個)新品最安値 :¥658 (¥3 / 個)

ソフランプレミアム消臭_100円OFF| ライオン発売日 : 2022年03月25日価格 : ¥717 (¥4 / 個)新品最安値 :¥658 (¥3 / 個) フロアモップ・フロアワイパー

フロアモップ・フロアワイパー フロアモップ・フロアワイパー

フロアモップ・フロアワイパー 高級筆記具ストア パーソナル発売日 : 1970年01月01日価格 : ¥692新品最安値 :¥692

高級筆記具ストア パーソナル発売日 : 1970年01月01日価格 : ¥692新品最安値 :¥692 使い捨てクロス発売日 : 1970年01月01日価格 : ¥439 (¥110 / 個)新品最安値 :¥439 (¥110 / 個)

使い捨てクロス発売日 : 1970年01月01日価格 : ¥439 (¥110 / 個)新品最安値 :¥439 (¥110 / 個) 使い捨てクロス発売日 : 2025年06月01日価格 : ¥888 (¥7 / 個)新品最安値 :¥888 (¥7 / 個)

使い捨てクロス発売日 : 2025年06月01日価格 : ¥888 (¥7 / 個)新品最安値 :¥888 (¥7 / 個) 使い捨てクロス発売日 : 2018年08月01日価格 : ¥391 (¥4 / 個)新品最安値 :¥391 (¥4 / 個)

使い捨てクロス発売日 : 2018年08月01日価格 : ¥391 (¥4 / 個)新品最安値 :¥391 (¥4 / 個) 使い捨てクロス発売日 : 2023年09月22日価格 : ¥1,056 (¥3 / 個)新品最安値 :¥1,056 (¥3 / 個)

使い捨てクロス発売日 : 2023年09月22日価格 : ¥1,056 (¥3 / 個)新品最安値 :¥1,056 (¥3 / 個) フロアモップ・フロアワイパー発売日 : 2015年05月01日価格 : ¥477新品最安値 :¥398

フロアモップ・フロアワイパー発売日 : 2015年05月01日価格 : ¥477新品最安値 :¥398

ソフランプレミアム消臭_100円OFF| ライオン発売日 : 2018年10月01日価格 : ¥797 (¥1 / g)新品最安値 :¥773 (¥1 / g)

ソフランプレミアム消臭_100円OFF| ライオン発売日 : 2018年10月01日価格 : ¥797 (¥1 / g)新品最安値 :¥773 (¥1 / g) ソフランプレミアム消臭_100円OFF| ライオン発売日 : 2013年09月27日価格 : ¥251 (¥13 / ml)新品最安値 :¥251 (¥13 / ml)

ソフランプレミアム消臭_100円OFF| ライオン発売日 : 2013年09月27日価格 : ¥251 (¥13 / ml)新品最安値 :¥251 (¥13 / ml) ソフランプレミアム消臭_100円OFF| ライオン発売日 : 1970年01月01日価格 : ¥2,182 (¥1 / g)新品最安値 :¥2,182 (¥1 / g)

ソフランプレミアム消臭_100円OFF| ライオン発売日 : 1970年01月01日価格 : ¥2,182 (¥1 / g)新品最安値 :¥2,182 (¥1 / g) ホーム・日用品発売日 : 2024年10月27日価格 : ¥1,178 (¥47 / g)新品最安値 :¥1,178 (¥47 / g)

ホーム・日用品発売日 : 2024年10月27日価格 : ¥1,178 (¥47 / g)新品最安値 :¥1,178 (¥47 / g) 置き型発売日 : 2016年03月12日価格 : ¥510新品最安値 :¥510

置き型発売日 : 2016年03月12日価格 : ¥510新品最安値 :¥510 ソフランプレミアム消臭_100円OFF| ライオン発売日 : 2017年02月27日価格 : ¥268 (¥1 / ml)新品最安値 :¥248 (¥1 / ml)

ソフランプレミアム消臭_100円OFF| ライオン発売日 : 2017年02月27日価格 : ¥268 (¥1 / ml)新品最安値 :¥248 (¥1 / ml) 置き型発売日 : 2023年11月12日価格 : ¥1,649 (¥65 / ml)新品最安値 :¥1,649 (¥65 / ml)

置き型発売日 : 2023年11月12日価格 : ¥1,649 (¥65 / ml)新品最安値 :¥1,649 (¥65 / ml) ソフランプレミアム消臭_100円OFF| ライオン発売日 : 2021年09月13日価格 : ¥1,130 (¥1 / ml)新品最安値 :¥1,130 (¥1 / ml)

ソフランプレミアム消臭_100円OFF| ライオン発売日 : 2021年09月13日価格 : ¥1,130 (¥1 / ml)新品最安値 :¥1,130 (¥1 / ml) 置き型発売日 : 2017年09月15日価格 : ¥548新品最安値 :¥488

置き型発売日 : 2017年09月15日価格 : ¥548新品最安値 :¥488 置き型発売日 : 2022年12月31日価格 : ¥1,118 (¥1 / g)新品最安値 :¥1,118 (¥1 / g)

置き型発売日 : 2022年12月31日価格 : ¥1,118 (¥1 / g)新品最安値 :¥1,118 (¥1 / g) 置き型発売日 : 2024年04月19日価格 : ¥1,215 (¥1 / ml)新品最安値 :¥1,203 (¥1 / ml)

置き型発売日 : 2024年04月19日価格 : ¥1,215 (¥1 / ml)新品最安値 :¥1,203 (¥1 / ml) ソフランプレミアム消臭_100円OFF| ライオン発売日 : 2021年11月03日価格 : ¥822 (¥274 / 個)新品最安値 :¥822 (¥274 / 個)

ソフランプレミアム消臭_100円OFF| ライオン発売日 : 2021年11月03日価格 : ¥822 (¥274 / 個)新品最安値 :¥822 (¥274 / 個) 置き型発売日 : 2025年09月29日価格 : ¥252 (¥1 / ml)新品最安値 :¥252 (¥1 / ml)

置き型発売日 : 2025年09月29日価格 : ¥252 (¥1 / ml)新品最安値 :¥252 (¥1 / ml) ソフランプレミアム消臭_100円OFF| ライオン発売日 : 2017年10月01日価格 : ¥591新品最安値 :¥591

ソフランプレミアム消臭_100円OFF| ライオン発売日 : 2017年10月01日価格 : ¥591新品最安値 :¥591 ソフランプレミアム消臭_100円OFF| ライオン発売日 : 2016年04月11日価格 : ¥1,106 (¥1 / ml)新品最安値 :¥1,106 (¥1 / ml)

ソフランプレミアム消臭_100円OFF| ライオン発売日 : 2016年04月11日価格 : ¥1,106 (¥1 / ml)新品最安値 :¥1,106 (¥1 / ml) ソフランプレミアム消臭_100円OFF| ライオン発売日 : 2020年01月17日価格 : ¥1,130 (¥2 / g)新品最安値 :¥1,130 (¥2 / g)

ソフランプレミアム消臭_100円OFF| ライオン発売日 : 2020年01月17日価格 : ¥1,130 (¥2 / g)新品最安値 :¥1,130 (¥2 / g) 置き型発売日 : 2017年07月20日価格 : ¥509 (¥3 / g)新品最安値 :¥478 (¥3 / g)

置き型発売日 : 2017年07月20日価格 : ¥509 (¥3 / g)新品最安値 :¥478 (¥3 / g) ゴミ箱用アクセサリ発売日 : 2025年03月06日価格 : ¥870 (¥24 / g)新品最安値 :¥870 (¥24 / g)

ゴミ箱用アクセサリ発売日 : 2025年03月06日価格 : ¥870 (¥24 / g)新品最安値 :¥870 (¥24 / g) ソフランプレミアム消臭_100円OFF| ライオン発売日 : 2021年10月04日価格 : ¥1,770 (¥1 / ml)新品最安値 :¥1,770 (¥1 / ml)

ソフランプレミアム消臭_100円OFF| ライオン発売日 : 2021年10月04日価格 : ¥1,770 (¥1 / ml)新品最安値 :¥1,770 (¥1 / ml) 置き型発売日 : 2020年03月01日価格 : ¥563新品最安値 :¥150

置き型発売日 : 2020年03月01日価格 : ¥563新品最安値 :¥150

ジャンル別発売日 : 1970年01月01日価格 : ¥2,826 (¥118 / 本)新品最安値 :¥2,826 (¥118 / 本)

ジャンル別発売日 : 1970年01月01日価格 : ¥2,826 (¥118 / 本)新品最安値 :¥2,826 (¥118 / 本) ミネラルウォーター発売日 : 2021年04月13日価格 : ¥1,252 (¥52 / 本)新品最安値 :¥1,252 (¥52 / 本)

ミネラルウォーター発売日 : 2021年04月13日価格 : ¥1,252 (¥52 / 本)新品最安値 :¥1,252 (¥52 / 本) ミネラルウォーター発売日 : 2023年04月24日価格 : ¥864 (¥108 / 本)新品最安値 :¥300 (¥38 / 本)

ミネラルウォーター発売日 : 2023年04月24日価格 : ¥864 (¥108 / 本)新品最安値 :¥300 (¥38 / 本) ミネラルウォーター発売日 : 2023年04月24日価格 : ¥1,620 (¥68 / 本)新品最安値 :¥1,500 (¥62 / 本)

ミネラルウォーター発売日 : 2023年04月24日価格 : ¥1,620 (¥68 / 本)新品最安値 :¥1,500 (¥62 / 本) 炭酸水発売日 : 2021年04月13日価格 : ¥1,448 (¥60 / 本)新品最安値 :¥1,448 (¥60 / 本)

炭酸水発売日 : 2021年04月13日価格 : ¥1,448 (¥60 / 本)新品最安値 :¥1,448 (¥60 / 本) ミネラルウォーター発売日 : 2025年09月18日価格 : ¥864 (¥108 / 本)新品最安値 :¥864 (¥108 / 本)

ミネラルウォーター発売日 : 2025年09月18日価格 : ¥864 (¥108 / 本)新品最安値 :¥864 (¥108 / 本) ミネラルウォーター発売日 : 2023年04月25日価格 : ¥1,220 (¥136 / 本)新品最安値 :¥1,220 (¥136 / 本)

ミネラルウォーター発売日 : 2023年04月25日価格 : ¥1,220 (¥136 / 本)新品最安値 :¥1,220 (¥136 / 本) ミネラルウォーター発売日 : 2025年01月01日価格 : ¥1,176 (¥131 / 本)新品最安値 :¥1,176 (¥131 / 本)

ミネラルウォーター発売日 : 2025年01月01日価格 : ¥1,176 (¥131 / 本)新品最安値 :¥1,176 (¥131 / 本) ミネラルウォーター発売日 : 2021年10月05日価格 : ¥1,107 (¥123 / 本)新品最安値 :¥1,107 (¥123 / 本)

ミネラルウォーター発売日 : 2021年10月05日価格 : ¥1,107 (¥123 / 本)新品最安値 :¥1,107 (¥123 / 本) 炭酸水発売日 : 2025年09月18日価格 : ¥1,712 (¥71 / 本)新品最安値 :¥1,712 (¥71 / 本)

炭酸水発売日 : 2025年09月18日価格 : ¥1,712 (¥71 / 本)新品最安値 :¥1,712 (¥71 / 本) ミネラルウォーター発売日 : 2023年05月03日価格 : ¥1,071 (¥119 / 本)新品最安値 :¥1,071 (¥119 / 本)

ミネラルウォーター発売日 : 2023年05月03日価格 : ¥1,071 (¥119 / 本)新品最安値 :¥1,071 (¥119 / 本) 炭酸水発売日 : 2022年04月04日価格 : ¥1,680 (¥70 / 本)新品最安値 :¥1,680 (¥70 / 本)

炭酸水発売日 : 2022年04月04日価格 : ¥1,680 (¥70 / 本)新品最安値 :¥1,680 (¥70 / 本) 炭酸水発売日 : 2020年02月03日価格 : ¥2,266 (¥94 / 本)新品最安値 :¥2,266 (¥94 / 本)

炭酸水発売日 : 2020年02月03日価格 : ¥2,266 (¥94 / 本)新品最安値 :¥2,266 (¥94 / 本) ミネラルウォーター発売日 : 2022年07月05日価格 : ¥1,698 (¥71 / 本)新品最安値 :¥1,698 (¥71 / 本)

ミネラルウォーター発売日 : 2022年07月05日価格 : ¥1,698 (¥71 / 本)新品最安値 :¥1,698 (¥71 / 本) ミネラルウォーター発売日 : 2025年05月27日価格 : ¥1,107 (¥123 / 本)新品最安値 :¥1,107 (¥123 / 本)

ミネラルウォーター発売日 : 2025年05月27日価格 : ¥1,107 (¥123 / 本)新品最安値 :¥1,107 (¥123 / 本) ミネラルウォーター発売日 : 2018年05月22日価格 : ¥1,999 (¥83 / 本)新品最安値 :¥1,700 (¥71 / 本)

ミネラルウォーター発売日 : 2018年05月22日価格 : ¥1,999 (¥83 / 本)新品最安値 :¥1,700 (¥71 / 本) ミネラルウォーター発売日 : 2021年04月06日価格 : ¥1,476 (¥164 / 本)新品最安値 :¥1,476 (¥164 / 本)

ミネラルウォーター発売日 : 2021年04月06日価格 : ¥1,476 (¥164 / 本)新品最安値 :¥1,476 (¥164 / 本) ミネラルウォーター発売日 : 2021年02月05日価格 : ¥864 (¥108 / 本)新品最安値 :¥864 (¥108 / 本)

ミネラルウォーター発売日 : 2021年02月05日価格 : ¥864 (¥108 / 本)新品最安値 :¥864 (¥108 / 本) 炭酸水発売日 : 2018年04月24日価格 : ¥2,073 (¥86 / 本)新品最安値 :¥2,073 (¥86 / 本)

炭酸水発売日 : 2018年04月24日価格 : ¥2,073 (¥86 / 本)新品最安値 :¥2,073 (¥86 / 本) ミネラルウォーター発売日 : 2025年03月04日価格 : ¥1,898 (¥79 / 本)新品最安値 :¥1,898 (¥79 / 本)

ミネラルウォーター発売日 : 2025年03月04日価格 : ¥1,898 (¥79 / 本)新品最安値 :¥1,898 (¥79 / 本)

機種別発売日 : 1970年01月01日価格 : ¥3,800新品最安値 :¥3,800

機種別発売日 : 1970年01月01日価格 : ¥3,800新品最安値 :¥3,800 機種別発売日 : 1970年01月01日For Xbox Series S収納バッグ,シリーズゲームコンソールと互換性のあるハードキャリングケースワイヤレスコントローラーおよびアクセサリ用トラベルストレージバッグ 軽量 耐衝撃 持ち運び便利価格 : ¥3,900新品最安値 :¥3,900

機種別発売日 : 1970年01月01日For Xbox Series S収納バッグ,シリーズゲームコンソールと互換性のあるハードキャリングケースワイヤレスコントローラーおよびアクセサリ用トラベルストレージバッグ 軽量 耐衝撃 持ち運び便利価格 : ¥3,900新品最安値 :¥3,900 機種別発売日 : 1970年01月01日価格 : ¥9,905新品最安値 :¥9,905

機種別発売日 : 1970年01月01日価格 : ¥9,905新品最安値 :¥9,905 機種別発売日 : 2024年05月24日価格 : ¥17,980新品最安値 :¥17,980

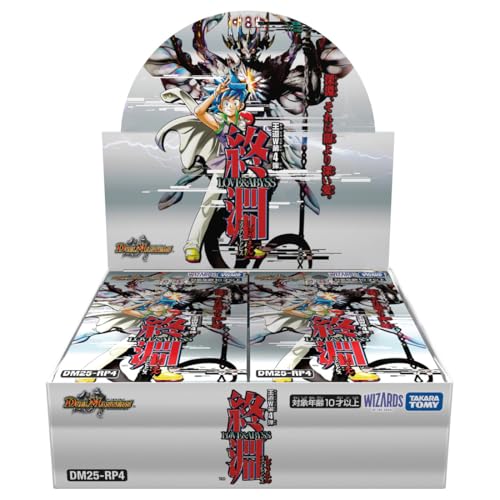

機種別発売日 : 2024年05月24日価格 : ¥17,980新品最安値 :¥17,980 ブースターパック発売日 : 2025年11月28日価格 : ¥5,500新品最安値 :¥5,500

ブースターパック発売日 : 2025年11月28日価格 : ¥5,500新品最安値 :¥5,500 ブースターパック発売日 : 2026年02月28日価格 : ¥5,775新品最安値 :¥5,775

ブースターパック発売日 : 2026年02月28日価格 : ¥5,775新品最安値 :¥5,775 ブースターパック発売日 : 2026年03月20日価格 : ¥5,775新品最安値 :¥5,775

ブースターパック発売日 : 2026年03月20日価格 : ¥5,775新品最安値 :¥5,775 ブースターパック

ブースターパック ブースターパック発売日 : 2026年01月31日価格 : ¥5,280新品最安値 :¥5,280

ブースターパック発売日 : 2026年01月31日価格 : ¥5,280新品最安値 :¥5,280 ブースターパック発売日 : 2026年01月31日価格 : ¥5,808新品最安値 :¥5,808

ブースターパック発売日 : 2026年01月31日価格 : ¥5,808新品最安値 :¥5,808 ブースターパック

ブースターパック ブースターパック発売日 : 2024年12月06日価格 : ¥5,500新品最安値 :¥5,500

ブースターパック発売日 : 2024年12月06日価格 : ¥5,500新品最安値 :¥5,500 ブースターパック

ブースターパック ブースターパック

ブースターパック ブースターパック発売日 : 2025年11月22日価格 : ¥5,635新品最安値 :¥6,200

ブースターパック発売日 : 2025年11月22日価格 : ¥5,635新品最安値 :¥6,200 ブースターパック発売日 : 2025年10月18日価格 : ¥3,400新品最安値 :¥3,400

ブースターパック発売日 : 2025年10月18日価格 : ¥3,400新品最安値 :¥3,400 ブースターパック発売日 : 2025年11月14日価格 : ¥11,300新品最安値 :¥10,500

ブースターパック発売日 : 2025年11月14日価格 : ¥11,300新品最安値 :¥10,500 ブースターパック発売日 : 2025年12月20日価格 : ¥5,555新品最安値 :¥5,500

ブースターパック発売日 : 2025年12月20日価格 : ¥5,555新品最安値 :¥5,500 ブースターパック発売日 : 2025年10月25日価格 : ¥4,430新品最安値 :¥4,430

ブースターパック発売日 : 2025年10月25日価格 : ¥4,430新品最安値 :¥4,430 ブースターパック発売日 : 2025年03月15日価格 : ¥2,891新品最安値 :¥7,390

ブースターパック発売日 : 2025年03月15日価格 : ¥2,891新品最安値 :¥7,390

ストリーミングデバイス発売日 : 2024年10月22日価格 : ¥6,980新品最安値 :¥6,980

ストリーミングデバイス発売日 : 2024年10月22日価格 : ¥6,980新品最安値 :¥6,980 ストリーミングデバイス発売日 : 2023年10月18日価格 : ¥12,980新品最安値 :¥12,980

ストリーミングデバイス発売日 : 2023年10月18日価格 : ¥12,980新品最安値 :¥12,980 タブレット発売日 : 2023年10月18日価格 : ¥19,980新品最安値 :¥19,980

タブレット発売日 : 2023年10月18日価格 : ¥19,980新品最安値 :¥19,980 メディアストリーミング端末発売日 : 2025年10月15日価格 : ¥9,980新品最安値 :¥9,980

メディアストリーミング端末発売日 : 2025年10月15日価格 : ¥9,980新品最安値 :¥9,980 ストリーミングデバイス発売日 : 2024年10月22日価格 : ¥2,980新品最安値 :¥2,980

ストリーミングデバイス発売日 : 2024年10月22日価格 : ¥2,980新品最安値 :¥2,980 メディアストリーミング端末発売日 : 2025年11月14日価格 : ¥7,980新品最安値 :¥7,980

メディアストリーミング端末発売日 : 2025年11月14日価格 : ¥7,980新品最安値 :¥7,980 電子書籍リーダー発売日 : 2024年10月16日価格 : ¥27,980新品最安値 :¥27,980

電子書籍リーダー発売日 : 2024年10月16日価格 : ¥27,980新品最安値 :¥27,980 スマートスピーカー発売日 : 2023年02月14日価格 : ¥7,480新品最安値 :¥7,480

スマートスピーカー発売日 : 2023年02月14日価格 : ¥7,480新品最安値 :¥7,480 スマートスピーカー発売日 : 2023年05月31日価格 : ¥5,980新品最安値 :¥5,980

スマートスピーカー発売日 : 2023年05月31日価格 : ¥5,980新品最安値 :¥5,980 タブレット発売日 : 2024年10月02日価格 : ¥15,980新品最安値 :¥15,980

タブレット発売日 : 2024年10月02日価格 : ¥15,980新品最安値 :¥15,980 電子書籍リーダー発売日 : 2024年10月16日価格 : ¥19,980新品最安値 :¥19,980

電子書籍リーダー発売日 : 2024年10月16日価格 : ¥19,980新品最安値 :¥19,980 オーディオ・スピーカー発売日 : 2024年07月08日価格 : ¥11,480新品最安値 :¥11,480

オーディオ・スピーカー発売日 : 2024年07月08日価格 : ¥11,480新品最安値 :¥11,480 スマートスピーカー発売日 : 2023年08月08日価格 : ¥12,980新品最安値 :¥12,980

スマートスピーカー発売日 : 2023年08月08日価格 : ¥12,980新品最安値 :¥12,980 電子書籍リーダー発売日 : 2024年10月16日価格 : ¥32,980新品最安値 :¥32,980

電子書籍リーダー発売日 : 2024年10月16日価格 : ¥32,980新品最安値 :¥32,980 電子書籍リーダー発売日 : 2025年07月24日価格 : ¥44,980新品最安値 :¥44,980

電子書籍リーダー発売日 : 2025年07月24日価格 : ¥44,980新品最安値 :¥44,980 スタンダード型防犯カメラ発売日 : 2023年06月08日価格 : ¥5,980新品最安値 :¥5,980

スタンダード型防犯カメラ発売日 : 2023年06月08日価格 : ¥5,980新品最安値 :¥5,980 電子玩具・キッズ家電発売日 : 2023年10月18日価格 : ¥23,980新品最安値 :¥23,980

電子玩具・キッズ家電発売日 : 2023年10月18日価格 : ¥23,980新品最安値 :¥23,980 電子書籍リーダー発売日 : 2025年07月24日価格 : ¥39,980新品最安値 :¥39,980

電子書籍リーダー発売日 : 2025年07月24日価格 : ¥39,980新品最安値 :¥39,980 電子玩具・キッズ家電発売日 : 2023年10月18日価格 : ¥23,980新品最安値 :¥23,980

電子玩具・キッズ家電発売日 : 2023年10月18日価格 : ¥23,980新品最安値 :¥23,980 スマートスピーカー発売日 : 2025年11月12日価格 : ¥39,980新品最安値 :¥39,980

スマートスピーカー発売日 : 2025年11月12日価格 : ¥39,980新品最安値 :¥39,980

座り過ぎの不健康とスタンディングデスク

スタンディングデスクのメリット

・筋力低下および毛細血管の縮小を防ぐ

・太りにくい(立位は座位よりカロリーの消費が高い)

・姿勢の改善

・デスクから離れる時にスムーズに動きやすい

・足を動かしながらでも作業ができる

・座り過ぎによる死亡リスクの軽減

座り過ぎによって死亡リスクが上がる健康二次被害とスタンディングワーク

出典:スポーツ庁-With コロナ時代に運動不足による健康二次被害を予防するために

上記のように、スポーツ庁からも注意喚起がなされているように座り過ぎによる健康被害が問題視されており、健康維持対策としてWHO(世界保健機構)健康のための身体活動に関する国際勧告(WHO)日本語版や健康日本21-厚生労働省-健康日本21(身体活動・運動 )からも適度な運動が推奨されています。

そんな中で少しでも体を動かせるように、

・「座り過ぎを減らしたい」

・「テレワークや自宅での作業中にも立ちながら足のストレッチをしたい」

などの理由から『スタンディングデスク』の購入を検討している方を対象に『スタンディングデスクの種類と選び方』について述べていきます▽

スタンディングデスクの種類は固定式/調整式(昇降式デスク)/卓上式の3種類

スタンディングデスクのには固定式と調整式があり、特徴の差は天板の高さの調整機能の有無です。

▽種類と昇降の方法▽

| 種類 | 昇降の方法 | 手動の昇降方法 |

| 固定式 | 昇降しない | ー |

| 調整式 | 電動 | ー |

| 手動 | 手巻きタイプ | |

| レバータイプ | ||

| 卓上式 | 手動 | 手 |

【FLEXIMOUNTS】は、昇降式デスクとディスプレイアームを専門に取り扱っているサイトです。

▽各種類の特徴▽

固定式デスクの特徴

高さは固定ですが折りたためるコンパクトさと6色の豊富な色味からも人気な品です。

・作りがシンプルなため破損する所が少ない

・昇降機能のある電動タイプよりも軽く移動させやすい

・高さを調整できないことで不便を感じることがある

例)他の人とデスクを共有する場合

怪我をして立てない場合

座位に切り替えたい場合

など

調整式:昇降式デスクの特徴

電動タイプのスタンディングデスクの特徴

※リンク先の商品は天板別売りです。

FLEXISPOTの電動タイプは組み立てやすく、一人でも組み立てることが可能です。

公式サイトの説明書き参照。

・デスクに備え付けられているボタン・タッチパネル・リモコンで電動昇降できるため重量の重いもの(デスクトップパソコンや複数のモニターなど)を卓上に置く場合の昇降に重宝する

・電動機能の不具合のリスクがある

・電動機能のないデスクと比較すると重量が高い傾向

手巻きタイプのスタンディングデスクの特徴

手巻きタイプを想像していただくには、スーパーのガラガラくじのハンドルや旧式の車の窓を開けるときの手巻きハンドルをイメージすると伝わりやすいでしょうか。

・巻く度合いによって丁度いい高さに調整できる

・電動タイプより軽い

・レバータイプと比較すると下げるときも安全性が高い

・巻く時に力と多少の時間を要する

レバータイプのスタンディングデスクの特徴

※レバータイプでは特に、卓上に重いものを置いたまま昇降しないように御注意下さい。

ガス圧式やレバータイプの椅子の昇降をイメージすると伝わりやすそうですね。

・ガス圧式の場合は、無段階で自由に高さを変えられるタイプが多いため手巻きタイプよりも昇降がスムーズ

・電動タイプより軽い

・ガス圧式ではない段階式(5段階調整など)の場合は、高さの微調整ができない

・昇降する時に力加減を要する

卓上式スタンディングデスクの特徴

既にお手持ちの従来のデスクの上に『卓上式スタンディングデスク』を置いて立位の高さに合わせることのできる卓上デスクです。

・手持ちの机の上において高さを調整できるため買い換えずに済む

・卓上スタンディングデスクを持ち運ぶとどの机も立位の高さにできる

※会社・サークル・自治会など複数人で卓上デスクを共有場合にも需要があります。

・卓上スタンディングデスクを使用しない場合に置き場所が必要

・設置する時や片づける時に多少の時間を要する

デスクを選ぶ際は、用途と設置場所の広さをメモに書き出してから購入を決めると納得のしやすい買い物ができますよ♪

スタンディングデスクの選び方と購入前に押さえておきたいポイント5項目

①天板を含む3サイズ(資料やキーボードを置くスペースの確保)

②高さを調整できるかどうか(本人以外の使用者の有無)

③収納の必要性と収納時のコンパクトさ

④デスクの総重量

⑤天板の耐荷重(何kgまで耐えれるのか)

①天板を含むスリーサイズ

デスク類は場所を取るため、限られたスペースに収めるにはスリーサイズが重要な要素となります。

スリーサイズ?

ウィヅッ(W)・デプス(D)・ハイト(H)

物を測るときの3サイズ:横[幅Width]×縦[奥行Depth]×高さ[Height]

または、長辺(レングス)×短辺(ウィヅッ)×高さ(ハイト)

目盛りを出したまま固定できるロック式のメジャーは一家に一台あると重宝します。

次に、「購入してみたら思っていたより大きくて置き場に困る」というトラブルを避けるために以下のポイントに注意してみてください。

・置く予定のスペースの測定

・扉や引き出しがあるものは開いた状態の幅も視野に入れる

・天板のサイズを決めるときは普段机に置くものを想定する(PC/資料/スマホ/タブレット/ハード/飲み物など)

特に扉や引き出しがあるタイプのものを購入して、いざ開いてみたら予定のスペースには収まらなかったという現象はキャビネットや冷蔵庫でよくあるトラブルではないでしょうか。

私は冷蔵庫の扉で学びました(悲)

また、天板のサイズも抜かりなく選びましょう!

資料や参考書などを横において作業される方は90~120㎝くらいの幅は必要になってきます。

※PCのディスプレイを増やす予定のある方は先を見越したサイズ選びしておくと買い換えるリスクを下げられます。

②高さを調整できる昇降式デスクかどうか

上のデスク種類で挙げた通り、スタンディングデスクには高さを変えられない固定式と高さを変えられる調整式があってそれぞれに長所と短所があります。

スタンディングデスクは固定タイプと調整タイプどっちがいい?

固定タイプが適すのは、

・自分のみで使用する場合

・座る予定がない場合

・別に座る用に使える机がある場合

など

一方で、調整タイプ(昇降式デスク)は以下の場合に適しています。

・自分以外に身長の異なる人とデスクを共有する場合

・立ち作業から座り作業に切り替えたい場合

・足腰を怪我した時に高さを変えたい場合

など

筆者は項目に当てはまるため調整タイプの購入に至りました。

スタンディングデスクを使用する時の高さは、肘を約90度に曲げた時の床から肘下までの高さ-5㎝程度が目安です。是非、事前に測定してみて下さい。

※肘を曲げた内角が90度より狭くなると腕を関節よりも持ち上げなければならず、またパソコンを使用する際のキーボードの入力も困難になります。

そのため、キーボード分の高さと前に腕を出した時の重みを考慮して腕を90度に曲げた状態からマイナス5㎝程度を意識すると使いやすい高さに近づけることができます。

③収納の必要性と収納のしやすさ

デスクを購入する上で収納する予定はあるのかどうかを考慮して購入する事も大切です。

特に自宅使用においてスペースが限られている場合に「使わない時に手軽に収納でき尚且つ場所を取らない方が便利」と感じる方には、コンパクトに収納できる折り畳み式のスタンディングデスクが適しています。

④デスクの総重量

机選びには重さも重要ですよね。

▽重すぎると以下の点で不便です▽

・重すぎて一人で動かせない

・重すぎて床が凹む

・廃棄する時に料金が高い

※床のへこみ対策には、カーペットや絨毯を敷きましょう。

※カーペットのヘリに足を引っかけて転倒してしまう事故がありますので御注意くださいね。

⑤天板の耐荷重

天板にも強度があります。商品詳細欄には、何キロまで載せることが出来るのかを表す『耐荷重』の記載を参照。

もしも、通販などで記載が見当たらない場合は販売元に問い合わせると回答してくれます。

自分の用途に合ったデスクを見つけるのは大変ですので、時間をかけて見つけてみてください。