(左足にシューグー/右足にシューズドクターN)

前回は「シューグー」を使用させていただきましたが、今回は「セメダイン」さんの『シューズドクターN』を使用させていただきたいと思います。

シューズドクターNの使い方と靴のすり減り補修

(補修剤/ヤスリ/ポリ板(型版)/ヘラ)

本品の仕様および外観は改良のため、お客様に予告無く変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。

引用元:シューズドクターN パッケージ裏の注意事項

ということなので、付属品等も改良によって今後変化していくかもしれないため予めご了承下さい。

使い方の流れにつきましては、以前の『シューグー』とほぼ同様ですのでそちらを読み流して頂ければ幸いです。

付属品の違いとしては、シューグーにはポリ板(型板)は付属していませんが、2019年1月時点でのシューズドクターには両足用に2枚付属しています。

ツル面とザラ面に剥がしやすさの差があるのか試してみよう

①シューグー+ガムテープの表面

②シューズドクターN+ガムテープの表面

③シューズドクターN+ポリ板ツル面

④シューズドクターN+ポリ版ザラ面

ー24時間後ー

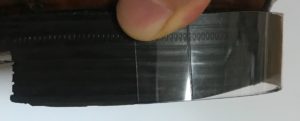

(表面)

(表面)

(裏面)

(裏面)

①〜④番とも剥がすことができましたのでツヤ面とザラ面を間違えたからといって剥がせないという事は無さそうです。

ただ、ザラ面の方が剥がした時の仕上がりの目が荒くなるのかもしれないため正しい使い方に沿ってツヤ面(ツル面)が内側にくるようにした方が良さそうです。

※硬化時間は厚みや気温にもよりますが、「シューズドクターN」、「シューグー 」ともに24時間以上は自然乾燥させた方がいいかと思われます。

また、上の方でガムテープで剥がしやすさを検証していますが、紙ガムテープの表面は長時間押し当てた場合に、水分が染み込み破れてしまったり接着してしまう可能性があるためオススメ致しません。

シューズドクターNの失敗談:使用の際に、もしも、剥がしやすいポリ板を使わないとどうなるのか?

付属のポリ板でなくとも剥がしやすい素材であれば問題はないのですが、剥がしにくい素材を使用すると仕上がりに差が出てしまいます。

【その一例】

ただし、プラスチック板はおすすめできません。

プラスチック板を使ってみたところ、接着してしまいデザインナイフ等でカットが必要になりました。

このように、剥がしにくい素材を型板に使ってしまうと型板を引っ張りながらカットした面が見栄えが悪くなる恐れがあります。

※必ずしも白くなるとは限りません。引っ張ってしまったのが原因かと思われます。

また、プラスチック板に張り付いてしまったシューズドクターNは爪を立てても剥がせない程しっかりと接着しています。

剥がれにくいという事は、剥がして修正しにくいためカットが必要になりますが、剥がれにくいというメリットがあるともいえそうです。そういう意味では、ヒビ割れや剥がれ補修などにも向いていそうにも感じます。

次に、ポリ板を型板として使用するとどうなるのかも記していきたいと思います。

シューズドクターNのポリ板を型板として使用した場合

先程のカットによって見栄えが悪くなってしまったため、その上から薄くシューズドクターを塗り、今度は剥がしやすい素材である付属のポリ板を付けて24時間以上乾燥させてから剥がしてみました。

やはり、付属のポリ板を使用すると仕上がりの面が綺麗ですね。

シューズドクターNに牛乳パックは型板として使用できない

シューグーでは牛乳パックが型板として重宝しましたが、

シューズドクターに牛乳パックは向いていないため予めご注意下さい。

牛乳パックの内側のツヤ面もしっかり張り付いてしまうほどの接着力です。

※補修剤の種類によって、くっつきやすい素材、くっつきにくい素材に差もあるようですので御注意下さい。

◯ポリエチレン ◯ポリプロピレン ◯ナイロン ◯フッ素樹脂 ◯シリコーンゴムなどには接着しません。

引用元:シューズドクターN-パッケージ裏-使用できないもの

上記のように記されていますので、ポリエチレン製のクリアファイルや付属のポリ板などがお手頃でしょうか。

張り付いてしまった牛乳パックをスライスカットしていき剥がしてみました

今度は白くなりませんでしたが、デザインナイフでこびりついた牛乳パックを削ぎ落としたため、百円玉の縁のようにギザギザ感ができてしまいました。

※初めから付属のポリ板などの使用が望ましそうです。

シューズドクターの失敗したところをカットして部分的にやり直し修正

手で剥がす事は不可能そうなので、ハサミとデザインナイフを使って修正したいところをカットしていきます。

次に、付属のポリ板を付けて補修剤を再度流し込んでいきます。

※隙間ができないように補修剤をヘラで押し込みながら流し込みました。

押し込みながら隙間がないように流し、表面をヘラでならして硬化を待ちます。

かかと部分に段差があるため、ヒールの高さに付属のポリ板を付けることができないので、はみ出した所は後にカットしていきます。

ー24時間後ー

はみ出したところをハサミでカットして整えていきます。

完成です。

付属のポリ板を使用するとスムーズに剥がす事ができました。

靴底がすり減った時は、シューグーを用いると本体を擦れから守り長持ちさせることができます。